突发不良事件概述

突发不良事件,是指在组织、企业或社区中突然发生的、可能对人员安全、财产安全、社会秩序或企业形象造成严重影响的事件。这类事件可能包括自然灾害、人为事故、公共卫生事件、恐怖袭击等。有效处置突发不良事件,是提高组织应急能力、保障人民群众生命财产安全的重要举措。

事件识别与预警

在突发不良事件发生之前,及时的识别与预警至关重要。这需要建立一套完善的信息收集和监测系统,包括但不限于以下方面:

- 气象监测:对可能引发自然灾害的气象数据进行实时监测,如地震、洪水、台风等。

- 社会舆情监控:通过互联网、社交媒体等渠道,及时发现可能引发社会动荡的信息。

- 安全生产监管:对重点行业和领域进行定期检查,预防人为事故的发生。

- 公共卫生监测:对传染病疫情、食品安全等公共卫生问题进行实时监控。

通过这些手段,可以提前发现潜在风险,为后续处置工作提供有力支持。

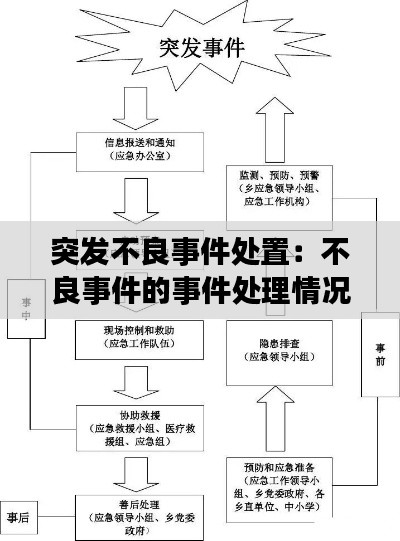

应急预案制定与演练

应急预案是应对突发不良事件的重要依据。组织应根据自身实际情况,制定详细的应急预案,包括以下内容:

- 组织架构:明确应急指挥机构、各部门职责和任务分工。

- 应急响应流程:详细描述事件发生后的响应步骤,包括信息报告、应急响应、处置措施等。

- 物资保障:明确应急物资的储备、调配和使用规定。

- 人员培训:对应急人员进行专业培训,提高其应对突发事件的能力。

此外,定期组织应急演练,检验应急预案的有效性和可行性,确保在真正发生事件时能够迅速、有序地开展处置工作。

应急响应与处置

突发不良事件发生后,应立即启动应急预案,采取以下措施进行处置:

- 信息报告:迅速向上级部门报告事件情况,争取支持。

- 应急指挥:成立应急指挥部,统一指挥、协调各部门行动。

- 现场处置:根据事件性质,采取相应的处置措施,如救援、疏散、隔离等。

- 舆情引导:通过媒体、网络等渠道,及时发布事件信息,引导舆论。

- 善后处理:事件得到控制后,进行善后处理,包括事故调查、责任追究、损失赔偿等。

在整个应急响应过程中,要确保信息畅通、指挥有序、行动迅速,最大程度地减少事件损失。

总结与反思

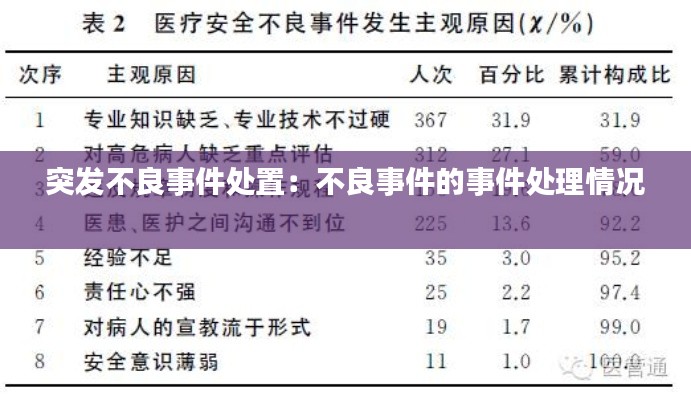

突发不良事件处置是一项复杂的系统工程,需要组织、政府、社会各界的共同努力。在处置过程中,要注重以下几点:

- 加强应急队伍建设,提高应急处置能力。

- 完善应急预案,确保其科学性、可操作性。

- 加强应急演练,提高应对突发事件的实战能力。

- 加强宣传教育,提高公众的应急意识和自救互救能力。

只有通过不断总结经验、改进不足,才能更好地应对未来可能发生的突发不良事件,保障人民群众的生命财产安全。

转载请注明来自互诺实验设备(衡水)有限公司,本文标题:《突发不良事件处置:不良事件的事件处理情况 》

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客

冀ICP备2024085275号-1

冀ICP备2024085275号-1

还没有评论,来说两句吧...